ビジネスだけでなく、私生活・スポーツあらゆる面で論理性や合理性だけでは上手くいきません。

自分に豊富な経験や知識、技能があり、理路整然した説明や一貫した主張ができたとしても、あなたの意見に相手が耳を傾けてくれない限り「上手くいった」という結果を手にすることができません。

ビジネスでは仕事の能力を示す言葉として「コミュニケーション力」や「人柄」・「要領の良さ」・「段取り力」など、数え切れないほどの言葉が存在します。

自分の中には「こうすれば上手くいく」、「こういう状況を作り出せれば成果は出る」という道筋が見えていたとしても、上司や部下、同僚の理解や賛同が得られなければ、自分の頭で描いた行動を現実化することは難しいです。

IQが「計画や分析など、アイデアの立案・課題発見・改善行動を考える力」であるのに対し、EQは「相手の感情や心理を理解し、自分の考えを伝え、共有する力」であるといえます。

この記事を最後までご覧になっていただければ「相手とどのように接していけば自分が理想とする未来を作り出すことが出来るのか」という”理想を現実に変える力”とはどのようなものかについて深くわかるようになると思います。

是非最後までご覧になってみてください。

1.EQ(心の知能指数)とはなにか

EQとは”Emotional Quotient”の略語であり、心の知能指数・感情知性と言われています。

EQ診断(サーベイ)では「個人が感情を理解し、適切に処理し、他の人との関係を構築する能力」を測定します。

EQを簡単にいえば、IQ(知的指数)が合理性(父性)を司る概念だとすれば、EQは感情(母性)を司る概念です。

自分自身のEQを高めることは、仕事や個人生活のさまざまな側面で「コミュニケーション」、「リーダーシップ」、「人間関係の構築」などに影響を与えるだけでなかう、自分自身のストレスの処理や感情の管理などセルフマネジメント(自己管理)にもつながります。

ではまずIQ(合理性)とEQ(感情性)の違いからみていきましょう。

EQとIQの違い

上記でも軽く触れたとおり、IQ(Intelligence Quotient)は【論理的思考(数値事実や因果関係などによる合理的判断)】に関する能力であるのに対し、EQ(Emotional Quotient)」は非合理的思考【好みや感情など主観的判断】に関する能力です。

IQとEQの違いをわかりやすくまとめたものが以下の表です。

| IQ(論理知性) | EQ(感情知性) | |

| 評価 目的 | 知的な能力や論理的思考、言語能力、空間認識力などを測定します。数学、言語、論理的思考などの認知的な能力を評価するために使用されます。 | 感情的な知能、自己認識、他者への共感、コミュニケーション能力などを測定します。主に人間関係の構築、社交的な状況での適応力、適切な言葉の選択、非言語コミュニケーション力を評価するために使用されます。 |

| 能力種類 | 論理的思考力、定量分析力、問題解決能力、記憶能力・処理スピード、知的推論力 | 感情の理解(傾聴・質問・共感)、自己認識・自己管理、他者への共感、チームビルディング、コーチング、ティーチング |

| 測定方法 | 一般的に標準化された知能(IQ)テストによって数値化され、評価されます。病院や教育現場で主に使用されています。 | 評価方法はさまざまで、自己申告型のアセスメント、行動の観察、他者評価などです。研修・コンサルティング企業がサービスとして提供している場合が多いです。 |

| 能力 成長 | 論理知性は比較的早い時期(小学生・中学生)に形成され、成人後も安定しています。訓練を積めば多少は改善の余地はあります。 | 感情の知能は時間とともに発展し、経験や学習によって変容します。成長や学習により、EQを向上させることができます。チームメンバーの性格や能力、知識などを知れば知るほど、能力を発揮しやすくなります。 |

IQとEQの違いは力の対象が「自分に向いているのか」・「相手に向いているのか」で区別されます。

IQは「どうすれば効率よく物事を進められるか」、「状況から考えた最善策はどれか」、「矛盾はないか」などの自分が答えを出すための力です。EQは、どれだけ自分にこうした方がいいかもというアイデアが合ってもそれを押し付けず、「相手にいったん話を聞いてみよう」・「相手が嫌がったら方向を変えよう」、「妥協点を探そう」などの相手と共に答えを出すための力であることに違いがあります。

問題解決の方向性として【「こうすべきだ」という自分が主張をする】のか【最善策でなくとも相手と合意を取れたことを優先する】のか、という違いがあるだけなので、どちらが正解でどちらが間違っているということはありません。

上記の2つの内、どちらを重視すべきかは状況によって使い分けられる事が理想です。

IQが高くEQが低い人の5つの特徴

では次にIQだけを重視し、EQを軽視するとどのような問題が発生するかについて考えて見ましょう。IQが高く、EQが低い人の特徴として以下の5つが当てはまる事が多いです。

IQが高くEQが低い人の特徴

- 自分の頭の中の論理や思考で完結してしまい、チーム内で社交的に振舞う事が苦手。

- 感情や感受性が低く、自分の喜怒哀楽を上手く表現できず、気を許せる仲間ができない。

- 表情や態度、声色など相手の感情の変化に気付けず、知らない内に相手を怒らせたりしてしまう。

- 正論や合理性を押し通そうとしてしまい、相手の心を動かすプレゼンやコミュニケーションができない。

- 他者と上手く連携や協力が出来ず、1人で抱え込んだり、突っ走ってしまうことが多い。

どれだけ現状分析、課題発見、改善案を考える思考力が合ったとしても、それが実現できなければ絵に描いた餅で終わります。仕事で結果を出すためには、周りの人の賛同を取り付け、具体的な行動に落とし込み、それを実行しなければいけません。

IQが高くEQが低い場合、以下の2つの対処法をとらなければいけません。

- 高EQを持つパートナー(右腕)を見つける。

- EQ向上プログラムを実践し、自らのEQを向上させる。

ビジネス本や雑誌で、「副社長の存在」や「縁の下の力持ち社員」が紹介されるのはそのためです。

IQだけでも、EQだけでも仕事は上手くいきません。

「自分にない能力をもつ仲間を見つける」か「自分の不足している能力を鍛える訓練をする」必要があります。

2.EQが高い人の10の特徴

次に「EQが高いとはどのような人の事をいうのか?」についてご説明したいと思います。

EQの5つの構成要素

EQは以下の5つの能力によって定義されます。

EQの5要素

- 自己認識(Self-awareness)自分の感情や動機を理解する能力。

- 自己管理(Self-regulation): 感情を制御し、適切に対処する能力。

- モチベーション(Motivation): 目標に向かって自らを鼓舞し、励まし続ける能力。

- 他者への共感(Empathy): 他の人の感情を理解し、感情的なつながりを築く能力。

- 人間関係のスキル(Social skills): 他の人と効果的にコミュニケーションをとり、協力して行動する能力。

それぞれ詳しく解説します。

EQが高い人の特徴1:自己認識力が高い

自己認識力(Self-awareness)とは「今、自分は怒っている・喜んでいる・悲しんでいる。」という自分の感情を客観視し、「自分は本当はどうしたいのか」という行動の目的を冷静に考える力です。

例えば、部下や後輩、子供がミスした時に感情的に怒ってしまうと、相手は萎縮したりあなたにおびえ、パフォーマンスは低下します。相手のために叱っているのではなく、自分のイライラ感情を解消するために行動してしまうことになります。

他者との関係やコミュニケーションにおいて、目的を持って自分を振る舞いを考えられる力が自己認識力であるといえます。

EQが高い人の特徴2:自分の感情をコントロールできる

感情をコントロールする力は、相手のためだけでなく自分のためにも役立ちます。それが自己管理(Self-regulation)であり、感情を制御し、適切に対処する能力です。

仕事で失敗して「悲しい・悔しい」という感情を持ったとします。その時、感情を整理することで「自分に起きた出来事を誰かに聞いて欲しいのか」・「何が原因かを相談に乗って欲しいのか」・「先輩の手助けがなかった事がいやだったのか」・「改善策がわからない事が不安なのか」など、「どうしたいか」という本質が自分の中に隠されています。

自分の深層心理を分析することで、感情を整理するためにどういった対処をし、どのように発散していくのかと言う適切な対処が出来るようになります。

感情のコントロールというと「感情を押さえつけよう」と思いがちですが、「ネガティブな感情からポジティブな感情へと転換するテクニックを学ぶこと」が重要です。

EQが高い人の特徴3:高いモチベーションを保ち続ける事ができる

感情をコントロールする力は抑制・制御だけでなく、プラスの方向【モチベーション(Motivation)動機づけ】にも働きます。

モチベーションと言うとやる気・主体性・積極性などの個人単位で語られることが多いですが、グループメンバーとの人間関係、尊敬・憧れる人がいるかどうか、褒められたり、頼られることが多いかどうか、など、実際には内発的な要素よりも、外的刺激に影響を受けていることのほうが多いです。

また仕事では自分の興味や達成感を感じられない目標であることのほうが多いです。

自分の考えとは違う目標を求められたり、チーム方針が納得いかないものであったりする場合でも、会社が好き、チームが好き、先輩や上司を尊敬していたりするとどんな仕事に対しても意欲的に取り組む事ができます。

EQが高い人は周囲と良好な関係を作り上げることで、モチベーションが低下しない環境を作り上げています。

EQが高い人の特徴4:相手の感情や考えの理解・共感を示すことが出来る

コミュニケーションは必要事項だけ伝えればOKということにはなりません。

この人は敵か味方か、自分に利害関係があるかどうか、好ましい人かどうか、目標達成に関わる人がどうか、など様々な観点を会話の中から判断しようとします。私はコンサルタントとして経営会議に初めて参加する時、「議題とは関係のない雑談する時間をどれだけ作れるか」を重視して会話をしています。

必ず人は最初、「信用できる人間かどうか」・「本音をさらしてもいいのか」を警戒するからです。

人は相手の話を聞くことよりも、自分の話をすることの方が好きな生き物です。

ビジネスの最初のステップは、説得力のあるトーク・プレゼンをすることではなく、相手との会話を湧かせることです。

そのためには他人の感情やニーズに対して敏感になる、共感する他者への共感(Empathy)能力が重要になります。

EQが高い人の特徴5:誰とでも上手くコミュニケーションを取る事ができる

コミュニケーションは言葉よりも、非言語コミュニケーション(身振り・手振り、表情・声のトーン、会話スピード・間)の占める割合の方がずっと多いです。また言葉というのは使うタイミングということがずっと重要で、会話のどこに差し込むのか、自分が主体となって話すべきシーン、相手に会話の主導権を任せるべきシーンなどの使い分けも重要です。

上記の総称が人間関係スキル(Social skills)であり、これらを巧みに使い分けられる人が他者と円滑にコミュニケーションできる人(コミュ力のある人)です。

どうすれば自分の事を信頼し、好意を持ち、味方であると認識してもらえるのか?

コミュニケーション力を高める方法に関しては以下の記事でご紹介しています。

高IQ・高EQを持つ人の5つの特徴

続けて高IQ・高EQを併せ持つ人材の5つの特徴についてご紹介したいと思います。

高IQ・高EQ人材の特徴1:効果的なコミュニケーションができる

高いEQを持つ人は、 他者との感情的なつながりを理解し、アイスブレイク(雑談)の時間をまずとってからコミュニケーションを始めます。最初は自分の話す時間の方が多いですが、相手の話す時間の比率を高めていき、場が温まってから高いIQを発揮し、専門的な知識を明確かつ効果的に伝えます。

プレゼンをすれば大反響、会話では相手の心を動かし、スピーチや演説をすれば相手を引き込める。

上記の事ができる人材になるためには、IQとEQのどちらも必要になります。

高IQ・高EQ人材の特徴2:誰に対してもリーダーシップを発揮できる

組織で成果をだすためには、当たり前ですがゴール(課題は何か、今出来る最善策は何か、具体的にどのような手順でどう進めるか)という分析・計画・実行までのプロセスが論理的・戦略的に見えていないといけません。

業務ではIQから始まるので、新人時代(1人で仕事が完結する)に頭角を表す人は高IQ人材が多いです。

しかし出来る仕事が増え、周囲と連携して仕事をしなければいけない立場になると顧客・部下・同僚・先輩・上司、経営陣、全ての人にリーダーシップを発揮できるようになる事を求められ、高EQを持つ人材でなければ結果が残せないようになります。

大企業で肩書きを持つ人の物腰が柔らかい事が多いのはそのためで、研修でチームでの協力や他者のニーズを理解する内容が多いのはそのためでもあります。

高IQ・高EQ人材の特徴3:高い問題解決能力

仕事をしていると様々な問題が起きます。それらの問題解決において、高い論理的思考や分析力があることは優れた解決策を見つけることに役立ちます。

しかし、実際に問題解決をしようと思うとチームメンバーと足並みを揃えたり、上手くいくまで上司や先輩、同僚・部下の協力・理解・支援が必要になり、自分1人だけで解決をしようとしても上手くいくまでに改善行動を続けられない。周囲の反発や不満を抑え切れず孤立してしまうことになります。

問題解決で重要なのは【瞬発力】ではなく【継続力】です。

高いEQ:を発揮し、周囲の人たちの感情的・立場的な要素を考慮に入れつつ、複雑な問題に柔軟に対処し、上手くいくまで上手く立ち回り、継続できる環境を維持する。今どれだけ失敗していようとも成功するまでやり続ける事が出来れば、常に成功で終えることができます。

高IQ・高EQな人材の特徴4: ストレス管理によってパフォーマンスを維持する

成功している人ても上手くいかない瞬間というのは必ずきます。自分の本当の実力は「上手くいっていない状況」になってはじめてわかります。

高いIQを持ち、平常時では「複雑な状況でも冷静に対処し、効率的な判断を下すことができる能力を持っていた」としても、人間関係やプレッシャーなど高いストレス下に置かれたとき、人は普段では絶対に下さない判断をしたり、守りに入ってしまいます。

どんどんドツボにはまり、悪循環に陥り、「もうどうでもいいわ」と投げやりになってしまう人は少なくありません。

10年、20年安定してハイパフォーマンスを出し続けるには、EQを鍛え、高 ストレスや高プレッシャー状況でも感情のコントロールができ、損切りできる人にならないといけません。

高IQ・高EQな人材の特徴5:様々な分野にまたがる学習能力

学習とは本を読む、経験を積む、研修を受けるという非日常よりも、ふだんの日常業務から得る学びの比率の方が圧倒的に高いです。

学生時代であれば座学が中心になるので、高IQ(新しい知識や複雑な概念を理解し、高い学習曲線を持つことができる人)が評価されがちですが、社会人であるとそれだけでは不十分になります。

相手の表情・言動・行動の変化を観察し、自分の言動や行動は適切であったのか、周囲は自分にどのような役割を求め、どのような目標に対して、どのような優先順位で取り組むべきかを自分で考えて動く必要があります。そしてそれらを誰も教えてくれません。

上手くいっているのか、上手くいっていないのかさえ、それを丁寧に親身になっていってくる人はいないので、自らの感情や他者の反応から学び、人間関係やコミュニケーションスキルを向上させながら、専門スキル・経験を積み重ねていかねばなりません。

おすすめ記事

一般的にIQは理系・EQは文系と区別されがちですが、成功するのは理系(IQ)・文系(EQ)のどちらもバランスよく併せ持つハイブリッド人材です。

理系・文系を区別するのは、プログラミングなどの専門知識ではなく、概念の捉え方・問題解決のアプローチといった生き方であり、状況に応じて様々な手札を出せる人の方が上手くいきやすいのは当たり前のことです。

以下の記事では、状況に合わせて上手く立ち回り、成果を出すために必要な能力をまとめていますので、是非ご覧になってみてください。

3.EQスキルを高める4つのトレーニング方法

では最後にEQを向上させる4つのトレーニング方法についてお伝えしたいと思います。

EQを鍛える4つのステップ

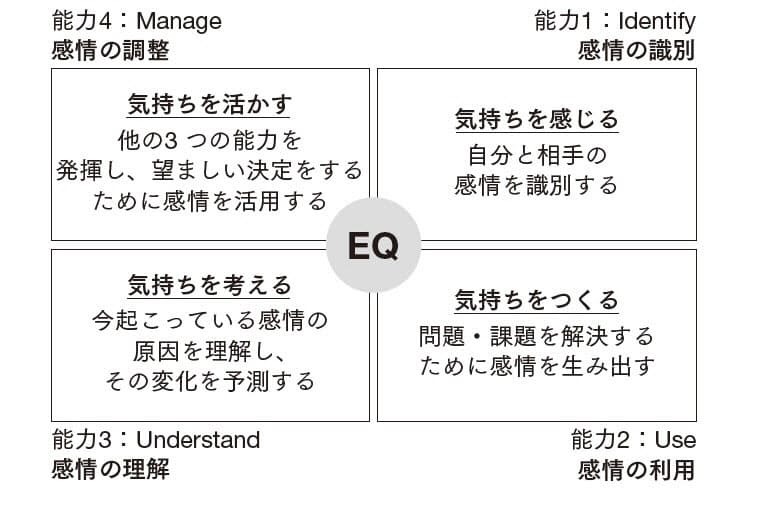

感情知能は大きく以下の4つの工程に分けられます。

画像引用:https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO5533559006022020000000?channel=DF010320194863&page=2

それぞれのステップについて解説します。

EQトレーニングステップ1:自分の感情を客観視する習慣をつける

1つめのステップは【感情の識別】になります。

感情の識別には「自分の感情」と「相手の感情」の2つがあります。

自分の感情を客観的に分析し受け入れる訓練をする

1つめの「自分の感情を客観的に捉える訓練」として以下のステップで思考を整理する習慣をつけましょう。

- 感情の高ぶりを感じた時「自分はイラついている」と感情を言語化する。

- 次に「自分は何に感情をゆさぶられたのか」の原因を考える。

- そして「すぐに自分は○○と考えがちだ。」と自分の癖を受け入れる。

- そこから「本当はこうなりたかった」と理想とのギャップを考える。

- 理想に向かうために「こうなるための努力をしよう。」と目標を定める。

【感情のコントロール】と言うと「感情を押さえつけなければいけない」とか「常に冷静にいなければいけない」など考えがちですが、感情が高ぶっている際に冷静でいる事はまず無理です。

あるがままの自分を受け入れ、感情と対立するのではなく、「本当は相手にこうしてもらいたかった。」、「こういう結果を手にしたかった」という素直な欲求を言葉にして、「自分が得たかったものとは何か」・「それを得るために自分が本当にすべきことは何か」を考える習慣を身に付ける事が「冷静に考える力」の習得につながります。

自分の感情を整理する事が感情をコントロールする第一歩になります。

相手の感情に対して思い込みを持つことなく受け入れる訓練をする

2つ目の「相手の感情を識別する訓練」としては以下のステップで思考する習慣をつけましょう。

- 自分は今、相手に対してネガティブな感情を持っている。

- 自分は「○○ならこう考える」のに「相手は△△した」からだ。

- なぜそのような言動や態度、行動をとったのか全く理解できない。

- しかし、それは自分の中の枠組みでしか相手を理解しようとしていないからだ。

- だから先入観を捨ててまず相手を理解するために話を聞こうと思う。

人は自分の思考の枠組みでしか相手を理解できません。

「○○ならこうするはずだ」とか「こうすべきだ」・「○○してはいけないなんて少し考えたらわかるはずだろ」など、自分の当たり前を相手にも求めようとします。だから「相手を理解しよう」という気持ちではなく、「相手を怒りたい、叱りたい」などの不満が先に出てきますが「聞いてみないとわからない」が本当のところです。

相手の気持ちを知るためには、【先入観を持たず、質問・傾聴・同意というコーチングスタイル】で接していく事が重要になります。

自分の話を聞いてくれない人に対して、「話を聞こう・指示を聞こう・一緒に連携しよう」となる人はいません。

EQトレーニングステップ2:相手と感情の共有をする

「自分・相手の感情を知る」ことができれば、「自分・相手の感情を変化させる」に挑戦していきましょう。

感情の変化プロセスについて学ぶ

感情は常に揺れ動き変化しています。まず感情はどのようなものに左右されるか考えて見ましょう。

- これまでの失敗・成功体験:「○○すれば□□になった」

- これまで学んだ知識:「○○であれば□□になるはずだ」

- 周りの人の評判:「○○すれば□□と思われるに違いない」

- 数値指標:「○○しても□□という数値だった。」

- 上司・先輩:「○○すれば□□と怒られるかも」

あなたが「相手がどうすれば上手くいく」という答えが見えていても、相手がそれを受け入れるとは限りません。

これまでの人生の失敗経験や今の職場の人間関係から「○○と言われるかもしれない」・「□□の結果になるかもしれない」という不安や恐怖を相手は連想するからです。また上司や先輩からすれば、「こうすればこうなる」という未来をイメージできていても、相手はイメージできていないので、先がわからないことに対して素直にYESとは受け入れられません。

あなたが今の考えになったのも、様々な経験を積み重ねの結果であり、それを今すぐに相手に求めるのは酷な話です。

そこで大事になってくるのが相手の不安の解消です。

相手と感情を形成する上での確認作業

人は常に敵・味方、協力者・外部の人、好きな人・嫌いな人などの線引きをします。

感情を共有するには、相手が引いている区別の線を乗り越え、内側に入っていく作業が必要になります。

- 「○○についてどう思う(どう考える)?」と相手の考えを確認する。

- 「なぜそう思うの?」と相手の答えに対する理由を確認する。

- 「じゃあ課題は○○ってことでいい?」と相手が不安に思う課題を確認する。

- 「もしもそれがクリアできれば問題ないという理解でOK?」と同意の確認をする。

- 「それをクリアするために私は○○をするね。」とサポートアクションの確認をする。

上記のように「相手がなぜそう思うのか?」・「その理由は何か?」というヒアリングから入り、そこからどういった課題を感じ、どういうことに抵抗感や不安を感じているのかを明らかにします。

その上で「自分はこういった協力をするよ」・「あなたが不安に感じていることをなくすことを一緒になって取り組むよ」という確認を取っていくことで、この人は自分と同じ意識を持ち、その解決を手伝ってくれると言う印象を与えることができます。

これが相手と感情認識を共有するために必要なステップとなります。

EQトレーニングステップ3:感情を継続する・持続させる

コミュニケーションを重ね、「自分と同じ目標を持って取り組もう」というポジティブな感情を持ってもらったとしても、その感情は長続きしません。なぜならその気持ち・感情はその人が自発的に持ったものではなくて、一瞬の刺激によって揺れ動いたものであるからです。

一時の感情を持続させ、安定的なものにするためには、定期的に振り返りを行う必要があります。

振り返りをすることによって感情の安定化を図る

- 行動の振り返り:「やってみてどうだった?・どのように感じた?」

- 学びの振り返り:「今回やってみて、どのような学び・気付きがあった?」

- 課題の振り返り:「次回、もしするとしたらどのような事を意識したい?」

- 改善への期待:「じゃあそこを意識したら結果はどう変わると思う?」

- これまでの感想:「今回やってみて、やっぱりやらない方が良かったと思う?」

変化の過程において、初期の頃は「やらされている」という感情が残っているので、上記のような振り返りの時間を必ず持つことを徹底しましょう。

やってみてどうだったか、どのような気付きがあって、そこからどのような課題を感じ、その課題を意識して取り組めばどのような未来が待っているのか?

そこまで振り返った上で「やっぱりやらなかったほうが良かった?」とクロージングすれば、「やったほうがいいよね」と素直に思えるようになります。

これが本当の意味での内発的動機付けです。

相手の感情を高ぶらせる演出をする

最初はやらされていることかもしれません。でも色々やってみて、自分なりに思うことはあったし、次はこうしてみたい、こうすればもっと良くなるかもしれない。そういった感情を持たせるために効果的なものが以下のものになります。

- 仲間の評価:「○○さんが□□さんのこと褒めていたよ!!」

- 上司の評価:「○○さんが□□やってくれて、本当に助かりました!ありがとう!」

- 成果物の評価:「○○さんが作ってくれた資料確認しました。むちゃくちゃ良かったです!」

- 数値の評価:「○○さん、□□の数値見ました?結果出てましたよ!」

- 顧客の評価:「○○さん、お客さんからこういった声届いてましたよ。さすがですね!!」

人を一番動機付けるもの。

それは「実際に誰かが助かった。誰かが喜んだ。誰かが褒めていた。という事実」です。

その事実を届けることこそが感情を高め、行動を強化します。そのために周りの声や数値というものを使うべきであり、どういった数値でこの人の努力を評価して上げられるだろう、社内でどういったことをみんなが評価しているだろうと言うことに気を配るのが管理職・上司・先輩の仕事であるといえます。

EQトレーニングステップ4:感情のマネジメントをする

では最後に感情マネジメントにおいて気をつけておくべきことについてご説明したいと思います。

感情マネジメントを阻害するものに対して事前に想定しておく

ここまでであなたと一緒であれば、相手はやる気になり、仕事に対して前向きに取り組むようになりました。

しかし、あなたがいないところではどうでしょうか?

様々な感情をネガティブにさせる要因があり、目が行き届かず失敗するということが考えられないでしょうか?

- 苦手・相性の合わない先輩・後輩・同僚がいるから大丈夫だろうか。

- お客さんからクレームが来て落ち込んだりしないだろうか。

- ミスをしたとき、自分のせいだ。と過度に落ち込んだりしないだろうか。

- 経験値が少ない業務を任せたとき、自分から質問や相談が出来るだろうか。

- 目標の達成が出来ない時、こんな目標なんて無理だと諦めないだろうか。

人は目を離すと勝手に落ち込み、勝手に諦め、勝手に判断をします。

自分の周りの人全員に目を行き届かせることは当然出来ませんし、自分が多忙になると放置せざるを得ない人が必ず出てきます。

感情マネジメントの実行者は自分でなくてもいい

しかし、感情マネジメントの全てを自分がする必要はありません。

以下のように感情マネジメントを他の人に任せる・頼る事が重要になります。

- ○○さんと□□さんの関係を上手く取り持つようお願いしていい?

- お客さんからもしクレームがきたら上手く処理してやってくれない?

- ミスをしたとき、○○さんが上手くフォローしてやってよ。

- ○○さん自分から質問や相談できないかもしれないから、よく見ていて欲しい。

- 目標の達成が出来ない時、達成できるようにアドバイスとフォローをお願いするね。

指示とは何も業務に関するものだけではありません。社内の人間関係であっても、事前に想定することさえ出来ていれば、上記のようにサポートを社内の人間に対して事前に発注することが可能になります。

まとめ

EQを簡単にいえば「私は○○と思うんだけど、あなたはどう思う?」と聞いたときに「私もそう思います!」と全員に思ってもらう力であるといえます。しかし、現実は1人1人別々の考えを持って動いているので、合理性で論破しようとしても人はその通りに動きません。だから自分と同じ考えを持ってもらうために感情の共有(考えのギャップを埋める作業)をしていく必要があります。

「他人に自分の考えを理解してもらう」というのは簡単なことではありません。

権力で一方的に命令したほうがはやいと思うかもしれません。でもそれでは人は動きません。隠れてサボります。手を抜きます。いい訳をします。時間がかかると思うかもしれません。面倒だと思うかもしれません。

でもそれができれば、相手はあなたと同じ考えで動き、目標を共にし、努力してくれるようになります。

あなたは安心して仕事を任せ、自分の仕事・自分の役割を果たすことに集中できます。自分の手を離せる事が多くなればなるほど、組織力は高まり、成果が積み重なっていきます。自分が活躍するのではなく、相手を信頼し、相手に成果を出させる。

それが出来る人がEQの高い人であるといえます。